ansichten der ausstellung „loose horse in the valley“

im januar 2016 in der galerie des künstlerbundes tübingen

Ausstellungseröffnung Ralf Bertscheit – „loose horse in the valley“

Künstlerbund Tübingen – 30.1.2016

Musik : „Sam Amidon – 1842“ und „Sam Amidon – I see the sign“

Loose horse in the valley.

In den Zeiten von smartphones, google earth und Navigationsgeräten gibt es keine einsamen Inseln mehr auf dieser Welt. Ich brauche aber eine. Einsame Inseln sind ein fundamentales, aber gefährdetes Menschenrecht.

Wenn ich zum Malen und Zeichnen ins Atelier gehe, gehe ich in die Natur.Es ist mir wichtig, dass ich in die Natur gehe, zum Malen und Zeichnen.Mein Atelier ist auf meinem Gütle, in meinem Garten, mitten in der Natur, umgeben von Natur. Gucke ich dort aus dem Fenster, sehe ich Wiese, Bäume, Wald, Himmel, Wolken, Natur.

Im Sommer schwitzend bei 30 Grad in kurzer Hose. Im Winter erst mal Holz in den Ofen schichten und anzünden und dann die halbe Stunde warten, bis der Raum sich erwärmt hat.

Das Atelier eine Insel fernab. Den Berg hinaufsteigen – das Atelier liegt auf dem Berg auf dem Gütle -, die Menschenwelt hinter sich lassen, allein in der Natur, in der eigentlichen Welt.

Eine zutiefst romantische, mit Klischees behaftete Vorstellung, ich weiß. Einsamkeit in und Inspiration durch die Natur. Das Alleinsein suche ich dort im Atelier, und finde es auch. Ein beglückendes Alleinsein, Tage ohne Menschen, Tage ohne Ablenkung.

Die Musik, die gerade eben lief, stammt von meinem Lieblingsmusiker Sam Amidon. Sam Amidon höre ich oft im Atelier. In dem Lied kommt die Textzeile „loose horse in the valley“ vor. Danach habe ich diese Ausstellung benannt.

Das Pferd im Tal zurücklassen. Das Verlieren des Pferdes als bewusster, absichtlicher Vorgang. Das Verlieren als Vorsatz.

Ich gehe in mein Atelier auf meinen Berg. Lasse dabei möglichst alles zurück. Begebe mich in eine Situation der Unsicherheit. „Loose horse in the valley“. Ich lasse das Tragende zurück. Ich lasse das Pferd, das mich bis hierher getragen hat, zurück.Ich verzichte damit auf das Versprechen, heil anzukommen. Ich verzichte damit auch darauf, heil zurück zu kommen. Bin ganz auf mich gestellt.

Klingt jetzt sehr pathetisch und existentiell gefährdet. Ganz so ist es natürlich nicht, schließlich muss auch ich am nächsten Tag wieder arbeiten gehen und zu Hause warten Frau und Sohn und Hund auf mich.

Aber schon ein kleiner Abglanz dieser Ausgesetzt-auf-einer-einsamen-Insel-Situation reicht mir. Für mich die optimale Situation um zu arbeiten, zu versinken, in der Natur glücklich einsam zu sein, beschäftigt zu sein mit etwas völlig Sinnfreiem.

Ich versuche schon seit 30 Jahren Kunst zu machen. Viele verschiedene Ansätze bin ich durchgegangen, habe mich an einigen Malerhelden abgearbeitet. Twombly, Kirkeby, Jenssen, Doig.

Dann haben meine Frau Claudia und ich vor 6 Jahren ein Gütle gekauft. Kunstpause, weil arbeiten auf dem Gütle angesagt war. Wald zurückdrängen, Baumschnitt erlernen, Beete anlegen, Hütte renovieren. Auch der Gedanke, ganz mit der Kunst aufzuhören, zugunsten der wunderbaren Arbeit im Garten. Und vor zwei Jahren dann : doch ein Neubeginn.

Das Atelier, wie gesagt, jetzt auf dem Gütle.

Der Versuch neu anzufangen. Hinsetzen in der Natur und einfach nur stundenlang zeichnen, so meine Vorstellung. Zeichnen ohne Vorwissen. Fast nicht möglich. Zu viele Bilder, zu viel Wissen, zu viele Maler und zu viele von anderen gemalte Bilder, die im Kopf gespeichert sind.

„Loose horse in the valley“.

Das Pferd zurücklassen, sich dem Alleinsein aussetzen, in der Natur. Bilder versuchen. Einfach nur einen Bogen Papier und einen Stift nehmen. Endloses Zeichnen. Dabei sich selbst zurücknehmen. Ein Flow tritt ein. Meditativ.

Einige Misserfolge, manche Peinlichkeiten, aber auch Gelingendes und Beglückendes.

Einige Ergebnisse dieses suchenden Zeichnens kann man oben auf der Galerie sehen.

Diese Zeichnungen bilden den Kern dieser Ausstellung. Aus den Zeichnungen hervorgegangen sind Gemälde, in denen ich Entdeckungen, die ich beim Zeichnen gemacht habe, vertiefend nachgegangen bin. Mehrere Malerei-Serien sind so entstanden, von denen ich ein paar Beispiele hier unten zeige.

Es stellte sich beim Zeichnen und Malen heraus, dass ich vor allem immer wieder auf drei Prinzipien zurückkam. Diese Prinzipien sind kein Programm, das ich mir zurecht gelegt habe. Sie entstanden beim Machen, beim Arbeiten, beim Zeichnen.

Erstens : Wachstum – mein Ideal einer Bildentstehung. Ein Bild soll wie von selbst wachsen. Und im Idealfall soll es aussehen „wie geworden“, nicht „wie gemacht“.

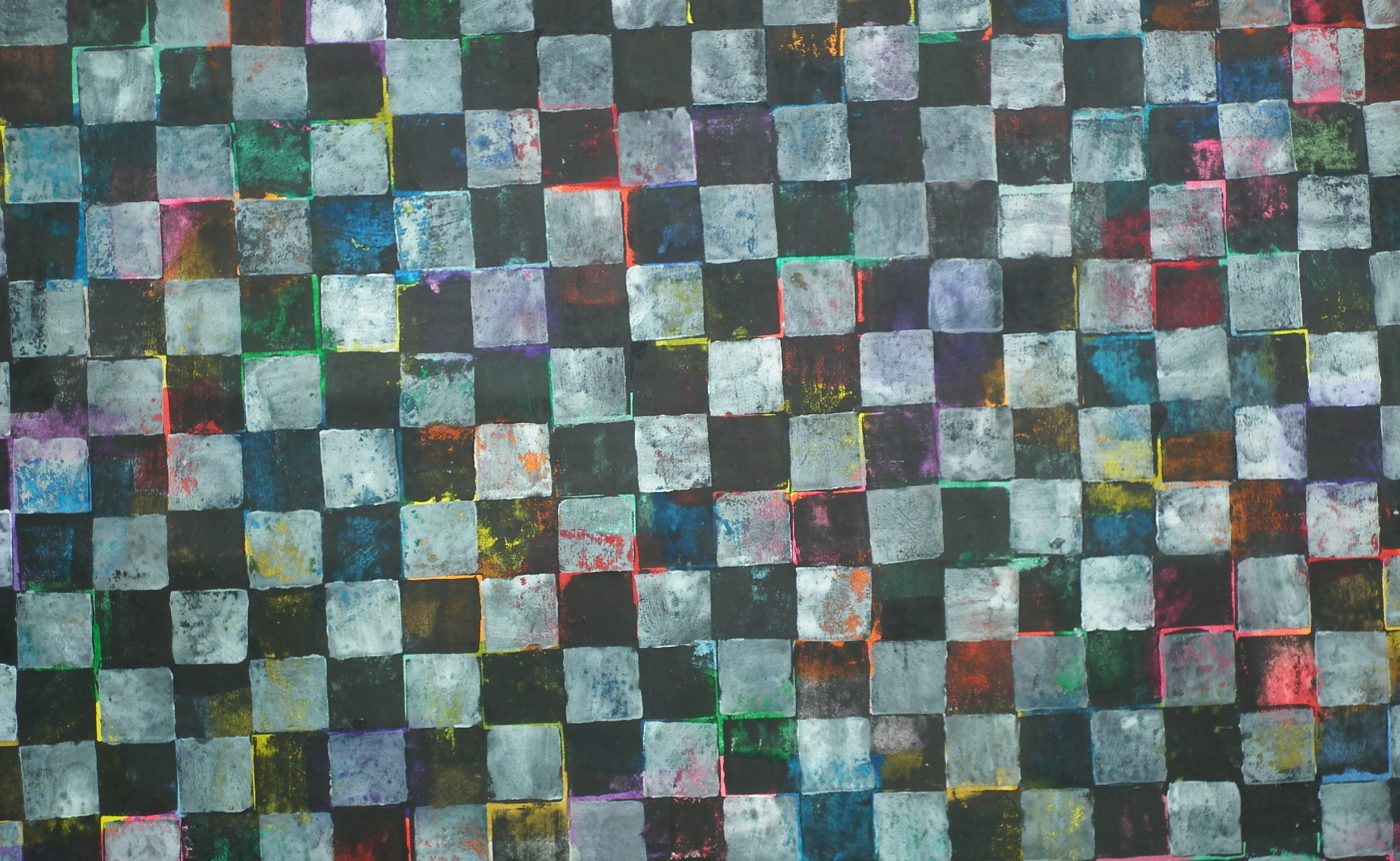

Zweitens : Ich nenne es mal so – organische Geometrie. Einfachste geometrische Elemente wie Linien, Punkte, Kreise, Quadrate, Dreiecke so verwenden, dass sie sich zu Gebilden zusammen fügen, die wie gewachsen aussehen. Eine schlampige, eine erdige, eine organische Geometrie.

Drittens : Das Überlagern von Strukturen. Ein Struktur wird angelegt, eine zweite darüber gelegt oder in eine andere Beziehung zur ersten gebracht.

Dabei erlebe ich die banale, aber für mich immer wieder völlig verblüffende Erkenntnis :

1 plus 1 ergibt nicht 1 und dann nochmal 1, sondern 2. Etwas Neues, Eigenes entsteht in der Kombination zweier Elemente.

1 plus 1 ist 2. Mich haut das vom Hocker – und sie lachen mich aus wegen soviel selbstverständlicher Banalität.

Ein Zitat von Angelika Overath aus ihrem Roman „Sie dreht sich um“ :

„Ich glaube, Maler wissen nicht immer, was sie tun, und doch tun sie das, was sie tun müssen.“

Beim Zeichnen geht es mir um kleine, beinahe unscheinbare Dinge. Um winzige Ereignisse und Entdeckungen, die mir beim Zeichnen große Freude machen.

Ein Beispiel : Ich ziehe eine gerade Linie quer über das Blatt, dann lasse ich die Linie abknicken und ziehe sie weiter. Die nächste Linie ziehe ich in kurzem Abstand parallel zur ersten, wiederhole den Knick an derselben Stelle und ziehe die Linie weiter parallel zur ersten. Das wiederhole ich mit einer dritten, vierten, fünften, hundertsten, zweihundertsten Linie. Die ursprünglich gezeichneten Linien verschwinden nun, sie werden gemeinsam zu einer Struktur. Aber eine neue sehr dominante Linie taucht vor dem Auge auf, obwohl sie im eigentlichen Sinn gar keine Linie ist, denn sie ist nie als Linie gezeichnet worden. Der Knick bildet sich als Linie ab. Und da ich alles von Hand, rein mit Augenmaß und ohne Lineal gezeichnet habe und dabei Abweichungen, Fehler und Wackler zugelassen habe, bildet diese Linie mit einer unsicheren Strichführung einen leichten Bogen oder eine wackelige Gerade, die organisch gewachsen wirkt. Nicht von mir gezeichnet, sondern entstanden, gewachsen in einer meiner Zeichnungen.

Drei Prinzipien habe ich genannt : das wachsende Bild, die organische Geometrie und diese seltsame Rechnung der sich überlagernden Strukturen.

Betrachte ich diese drei Prinzipien, dann bemerke ich, dass das alles sehr viel mit Natur zu tun hat. Ist ja auch, ich hab´s jetzt oft genug erwähnt, in der Natur entstanden und ich hoffe auch behaupten zu dürfen, aus der Natur entstanden.

Beim Arbeiten im Garten hat man dauernd mit diesen Prinzipien zu tun. Es erscheint mir logisch, dass sich das auch in meinen Bildern niederschlägt. Nicht abbildend, also Blätter, Äste, Strukturen und so weiter zeichnend, aber als Prinzip und als Methode.

Das klingt jetzt sehr hochgegriffen, ich wage den Satz trotzdem : Ich zeichne keine Natur, aber ich versuche von der Natur zu lernen, wie sie zeichnet.

Ein einschneidendes Erlebnis mit der Natur im Garten : ich habe mir vor ein paar Jahren Bienen angeschafft, bin Hobbyimker geworden. Ein Imker muss das ab und zu tun : aus dem Bienenstock eine mit tausenden Bienen vollbesetzte Wabe herausziehen und betrachten – für mich eine Art Urknallerlebnis für die Bilder, die ich seither mache. Bilder mit All-over-Strukturen, ohne Komposition im herkömmlichen Sinn. Ein wuselndes, verwirrendes Durcheinander, das nicht zu durchschauen ist, das aber von einer großen inneren Ruhe und verborgenen Ordnung getragen wird. Scheinbar chaotisch und sinnlos durcheinander, aber der entstehende Honig und das Überleben des Bienenvolkes auch über den kältesten Winter zeigen, dass darin sehr wohl Sinn steckt und ich die dahinter stehende Ordnung nur nicht verstehen und lesen kann. Zu komplex die Vorgänge hinter diesem Bild, das sich mir beim Betrachten der vollbesetzten Bienenwabe bietet.

Ein Vorbild für meine Bilder, und dies im doppelten Sinn : sowohl als Bildkomposition als auch darin, dass da etwas sinnhaftes, klar strukturiertes, in sich komplett logisches abläuft, das ich aber in meiner kleinen Menschenperspektive nicht erkennen kann.

Noch ein paar konkrete Gedanken zu dieser Ausstellung möchte ich Ihnen mitgeben.

So sehr ich mich freue, dass so viele Besucher da sind, so sehr verhindert diese Fülle aber auch das Erkennen der Eigenheiten, die ich dieser Ausstellung umsetzen wollte.

Ich habe versucht, nicht nur Bilder aufzuhängen, sondern Räume mit Bildern zu schaffen, die vielfältige Bezüge zueinander haben. Und nicht nur in einem Raum, sondern auch beim Ausblick von einem Raum in einen anderen soll sich dieses Netz der Bezüge zueinander spinnen. Ich möchte sie bitten, falls sie das interessiert, dass sie die Ausstellung noch ein weiteres Mal besuchen, wenn sie nicht so – Entschuldigung ! – mit Leuten verstellt ist.

Einladen möchte ich sie dazu auch noch mit einem anderen Hinweis : Ich werde nachher hier im großen Raum einen Tisch aufbauen und in den nächsten Wochen hier vor Ort an einer großen Zeichnung von 1Meter50 auf 1Meter50 arbeiten. Wenn sie also vorbei kommen, dann können sie mir – außer an 3 Terminen, an denen ich leider verhindert bin – beim Zeichnen zuschauen.

Die Titel der Bilder : Wenn ich selbst in einer Ausstellung vor Bildern stehe und schaue, wie sie heißen, finde ich es immer enttäuschend, wenn sie „o.T.“, also „ohne Titel“ benannt sind. Meine Bilder haben allerdings auch so gut wie nie Titel. Sie sind nicht für prägnante Titel konstruiert, meine Art der Arbeit an den Bildern taugt nicht für individuelle Namensgebungen.

Die Ausnahme sind die „bongboms“ vorne am Fenster und die Malereiserie „Living room session“ im Gang. Alle anderen Bilder wurden, nachdem die Ausstellung nach einem Lied von Sam Amidon ihren Titel erhalten hat, ebenfalls nach Liedern von Sam Amidon benannt. Damit bekommen sie einen zumindest zeitweiligen Namen, der mir im Augenblick assoziationsreich erscheint. Vielleicht heißen diese Bilder bei der nächsten Ausstellung aber auch wieder anders.

Den Schluss meiner Rede möchte ich noch einmal mit einem Zitat von Angelika Overath einleiten, mit dem sie mein Ideal einer Bildbetrachtung beschreibt : „Man muss mit den Bildern allein sein. Die Bilder sind scheu und brauchen Ruhe.“

Wie kann man am besten Ruhe erzeugen ?

Indem man die Augen schließt.

Wie kann man am besten scheue Bilder alleine betrachten ?

Indem man sie mit offenen Augen anschaut, die Augen schließt und sie hinter den geschlossenen Lidern noch einmal anschaut.

Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die gerade gesehenen Bilder noch einmal ganz für mich.

Und wenn man die Augen schließt, öffnen sich alle anderen Sinne.

Auch hier : eine Struktur – das Sehen und Wahrnehmen mit offenen Augen. Eine zweite Struktur – das Sehen und Wahrnehmen mit geschlossenen Augen.

Entsteht etwas Neues dabei, wenn man diese zwei Strukturen übereinander legt ?

Ich überlasse das ihnen.

Wenn man die Augen schließt, öffnen sich alle anderen Sinne.

Wie würden meine Bilder klingen, wenn man sie als Notenblätter sähe ?

Welche Töne, welche Musik würde ein Musiker aus ihnen herauslesen ?

Ich denke an ein Rauschen. Aber nicht eines wie das aus dem Radio, wenn man keinen Sender findet.

Eher ein ein Rauschen aus Tönen, ein Rauschen wie ein Summen.

Wie ein Rauschen im Wald.

Wie ein Rauschen einer langhalmigen Wiese.

Bienensummen. Weit entferntes Vogelgezwitscher.

Meeresrauschen ? Nein, zu unorganisch, zu mechanisch nur von Wasser und Wellen verursacht.

Pflanzliches Rauschen, Tönerauschen, organisches Rauschen.

Mag sich jeder darunter vorstellen, was er mag.

Mag jeder seine eigenen Töne hinter seinen geschlossenen Augen finden.

Aber bevor ich jetzt ganz ins Schwelgerische und Esoterische abdrifte, nehme ich den rhetorischen Notausstieg und versuche mit einem Witzchen noch die Kurve zu bekommen :

Im Artikel „Hausschaf“ bei Wikipedia findet man – das ist wirklich wahr – folgenden Abschnitt :

„Forscher aus Cambridge fanden in einer Studie im Jahre 2004 heraus, dass sich ein Schaf über 50 Gesichter von Artgenossen über zwei Jahre lang merken kann.Die Studie führte ferner zu dem Ergebnis, dass das Aufhängen von Schafsporträts im Stall zu einer deutlichen Senkung des Adrenalinspiegels und der Pulsfrequenz beim Schaf führt. Die Forscher führten dies darauf zurück, dass das Schaf „bemerkt“, also es so wahrnimmt, dass es „nicht allein“ sei. Das Aufhängen von Bildern mit abstrakten geometrischen Formen führte zum Gegenteil, also zum Anstieg der Herzfrequenz, zum Angst-Blöken bis hin zu Toben und Panik-Flüchten der Herde.“

Ich hoffe, ich veranlasse Sie weder mit meiner Rede noch mit meinen Bildern zum Toben, Angst-Blöken oder zur Panik-Flucht. Sollte jedoch ihre Herzfrequenz angesichts meiner Werke erhöht sein, würde ich mich sehr freuen.

Zum Schluss möchte ich vor allem meiner Frau Claudia und meinem Sohn Luis für ihre Geduld mit mir danken. Ich bin glücklich und stolz, dass sie mein Bedürfnis nach Alleinsein mit meinen Bildern im Atelier so gut verstehen.

Herzlichen Dank für Ihre Geduld und viel Freude beim Betrachten dessen, was ich finde, wenn ich das Pferd im Tal zurücklasse.

ralf bertscheit, januar 2016

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.